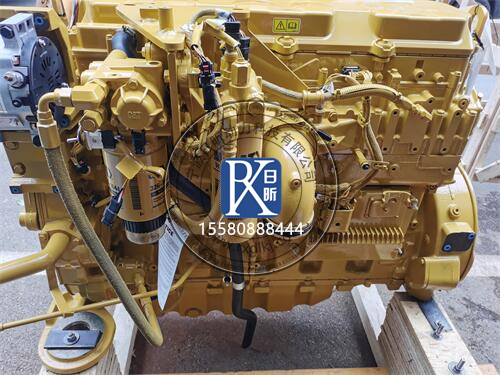

卡特彼勒C11發動機模塊化維護設計

詳細描述

卡特C11發動機作為卡特彼勒公司旗下中功率段的核心產品,廣泛應用于工程機械、發電機組和船舶動力等領域。其模塊化維護設計理念的推出,標志著柴油發動機維護技術進入智能化、高效化的新階段。本文將從技術原理、實踐優勢、應用案例及行業影響四個維度,深入解析這一創新設計如何重塑發動機維護生態。

一、模塊化架構的技術突破

卡特C11發動機采用"功能單元獨立封裝"設計,將燃油系統、冷卻系統、潤滑系統等核心模塊進行物理隔離。其中高壓共軌燃油系統(HPCR)的維護模塊化最具代表性——噴油器、油泵和ECU控制單元構成可整體拆卸的獨立單元。維修時只需斷開電路接口和高壓油管,即可在30分鐘內完成整套系統的更換,相較傳統發動機的分散式維修節省70%工時。

冷卻系統的模塊化設計同樣革新:水泵、節溫器與散熱器管路集成在預裝支架上,通過快拆卡箍實現"抽屜式"維護。這種設計使得冷卻液更換周期延長至6000小時,且防凍液流失量控制在0.5升以內。潤滑系統則創新采用"油路矩陣"技術,將機油濾清器、離心過濾器與油底殼構成三位一體模塊,配備磁性放油塞和可視油位窗,實現"無工具化"日常檢查。

二、維護效率的量化提升

模塊化設計帶來維護指標的全面優化。根據卡特彼勒官方測試數據,在礦山24小時連續作業場景下,C11發動機的預防性維護時間從傳統設計的8小時縮短至2.5小時。具體表現為:

- 空氣濾清器更換時間由45分鐘降至15分鐘

- 燃油濾清器更換無需排放管路殘油,耗時從30分鐘壓縮至8分鐘

- 氣門間隙調整采用預校準搖臂總成,實現"即插即用"式更換

更值得注意的是診斷效率的提升。發動機控制模塊(ECM)內置的"健康狀態樹"算法,能通過32個傳感器實時追蹤各模塊性能衰減曲線。當某個模塊的振動、溫度或壓力參數超出閾值時,系統會自動生成包含故障代碼、定位圖示和維修步驟的"三維工單",使故障定位準確率達到98%。

三、行業應用的真實案例

在青海某銅礦的實地應用中,12臺配備C11發動機的礦用卡車創造了連續18個月無計劃停機的記錄。其秘訣在于利用模塊化設計實現的"組件輪換維護"策略:礦山維護團隊儲備了完整的燃油系統模塊和渦輪增壓模塊,在設備例行保養時直接更換預維護好的模塊,拆下的模塊返廠進行深度保養。這種模式使設備可用率從83%提升至96%。

渤海鉆井平臺的案例則凸顯了模塊化維護在極端環境下的優勢。平臺采用C11發動機作為應急發電機組,利用防水快拆接口設計,在鹽霧腐蝕環境中實現15分鐘完成發電機組的全模塊更換。特別設計的"海工版"維護手冊甚至標注了不同浪高條件下的模塊拆裝方案。

四、產業鏈的革新效應

這種設計理念正在重塑發動機后市場服務體系。卡特彼勒推出的"模塊銀行"計劃,允許用戶通過區塊鏈技術實現核心模塊的全球庫存共享。當智利礦場的設備需要更換渦輪增壓模塊時,可以即時調用新加坡倉庫的預檢模塊,通過物流溯源系統確保48小時內到貨。

第三方維修市場也迎來轉型。獲得認證的維修商可專注于特定模塊的深度維修,如深圳某企業專精于C11發動機ECM模塊的芯片級維修,將維修成本控制在原廠服務的40%。這種專業化分工使得發動機全生命周期維護成本下降35%。

五、技術演進的未來方向

下一代C11發動機模塊化設計將引入更多智能元素。基于數字孿生技術的"虛擬拆裝訓練系統"已在測試階段,技術人員通過AR眼鏡可獲得實時的扭矩校準指引。更值得期待的是"自預測維護系統",通過機器學習分析模塊的聲紋特征,能在零件失效前200小時發出更換預警。

模塊化設計也推動著行業標準的進化。國際標準化組織(ISO)正在制定的《模塊化動力裝置維護規范》中,C11發動機的快速接口設計被列為重要參考。中國工程機械工業協會也已啟動相關團體標準的制定工作,這預示著模塊化維護將從企業創新升級為行業范式。

卡特C11發動機的模塊化維護設計,本質上是將制造業的"精益生產"理念移植到維護領域。它不僅僅改變了扳手與螺絲刀的操作方式,更重構了設備全生命周期管理的邏輯框架。當越來越多的制造商跟進這一理念,我們或許正在見證一場堪比"流水線革命"的維護方式變革。

400-100-8969???15088860848

0574-26871589? 15267810868

0574-26886646? 15706865167

0574-26871569 18658287286

English

English Espaol

Espaol Franais

Franais 阿拉伯

阿拉伯 中文(簡)

中文(簡) Deutsch

Deutsch Italiano

Italiano Português

Português 日本

日本 韓國

韓國 български

български hrvatski

hrvatski esky

esky Dansk

Dansk Nederlands

Nederlands suomi

suomi Ελληνικ

Ελληνικ 印度

印度 norsk

norsk Polski

Polski Roman

Roman русский

русский Svenska

Svenska